Technologies

Publié le 30 mar 2025Lecture 7 min

Lumière sur l’utilisation du ballon actif après les actualités de l’ESC 2024

Fabien PICARD, Hôpital Cochin, Paris

L’utilisation du ballon actif (DCB) est une approche prometteuse, que ce soit pour la resténose intrastent (RIS) ou les lésions de novo. Toutefois, une évaluation rigoureuse est essentielle pour éviter toute remise en question de son intérêt clinique. Il représente un outil intéressant dans nos salles de cathétérisme, mais sa place exacte reste encore à définir. Lors du dernier congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2024, plusieurs actualités sur l’utilisation du DCB ont fait l’objet de vifs débats.

RECOMMANDATIONS ESC 2024 SUR LE SCC : l’utilisation du ballon actif dans la RIS baisse de classe de recommandation

Les recommandations ESC 2024 sur le syndrome coronaire chronique (SCC)(1), privilégient désormais les stents actifs (DES) aux DCB pour traiter la resténose intrastent (RIS) après une intervention coronarienne percutanée (PCI). Elles leur accordent une recommandation de classe I, avec un niveau de preuve A. Cette recommandation a pu surprendre, notamment après les données à long terme de l’étude ISAR-DESIRE 3(2).

Les recommandations ont été modifiées sur la base de 3 études.

• La première, l’étude DAEDALUS(3), est une analyse regroupant les données individuelles de 10 essais randomisés contrôlés (710 patients) avec un critère d’efficacité de revascularisation du vaisseau cible à 3 ans et un critère de sécurité regroupant les décès toutes causes, les infarctus du myocarde ou les thromboses de lésion cible à 3 ans. Si l’efficacité était similaire pour les RIS sur stent nu, il existait une augmentation significative du taux de revascularisations dans le groupe DCB versus DES (20,3 % vs 13,4 % ; HR : 1,58 ; IC95 % : 1,16-2,13). Néanmoins, il existait une diminution du critère de sécurité en faveur du DCB (9,5 % vs 13,3 % ; HR : 0,69 ; IC95 % : 0,47-1,00).

• La deuxième était l’étude ISARDESIRE 3(2) qui suggère une efficacité équivalente entre les deux options et un possible avantage en termes de mortalité pour le DCB comparativement au DES au paclitaxel. La dernière était une méta-analyse(4) de 5 essais randomisés (962 patients) comparant une angioplastie au DCB par rapport aux stents à l’évérolimus dans la RIS. Cette dernière retrouvait un taux de revascularisation du vaisseau cible plus important dans le groupe ballon actif à 3 ans (RR : 1,87 ; IC95 % : 1,15-3,03). Dans la RIS sur DES, où les médicaments antiprolifératifs ont déjà échoué, la supériorité angiographique des DES permet de réduire le taux de récidive par rapport aux DCB. La dégradation du DCB pour le traitement de la RIS avec un niveau de preuve A reste toutefois un peu forte au vu des données utilisées pour appuyer ces recommandations puisque s’il semble exister un taux plus important de revascularisation après DCB, il existe également un signal de sécurité en défaveur du DES.

Au-delà de ces recommandations, il semble important de souligner que la RIS est une pathologie complexe qui présente plusieurs types au sein duquel le DCB doit probablement conserver une place. En effet, de nombreux facteurs anatomiques et procéduraux (complexité de la lésion, petits vaisseaux, bifurcations majeures, sous-expansion persistante du stent, superposition de plusieurs couches de stents, haut risque hémorragique) peuvent influer sur les résultats et orienter le choix du traitement.

Bien que les données sur la RIS restent limitées, l’imagerie endocoronaire pourrait jouer un rôle clé dans ces procédures. Les recommandations de l’ESC 2024 accordent une importance croissante à l’imagerie endocoronaire (OCT et IVUS) pour guider les interventions percutanées, notamment dans les lésions complexes (tronc commun, bifurcations, lésions longues) avec une recommandation de classe I et un niveau de preuve A, renforçant son rôle dans l’optimisation des résultats des interventions coronaires. Celle-ci semble également indispensable en cas de resténose car elle pourrait permettre de guider le traitement. Il est important de noter que le schéma biologique de la RIS a évolué. Grâce à une meilleure préparation des lésions, l’implication des facteurs mécaniques dans la RIS a diminué et la néo-athérosclérose en est devenue la cause principale, en particulier après 5 à 10 ans d’évolution. L’imagerie endocoronaire semble donc indispensable pour déterminer si la RIS est liée à un facteur mécanique (sous-expansion) auquel cas, la correction du facteur mécanique associé à un médicament antiprolifératif pourrait être suffisant ou si la RIS est liée à une néo-athérosclérose où les DES semblent faire mieux en termes de risque de récidive. Les figures 1 et 2 illustrent ces deux options en cas cliniques.

Figure 1. Prise en charge par DES d’une resténose intrastent focale de type Ic, survenue 6 ans après l’implantation d’un stent actif. L’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) met en évidence une néoathérosclérose intrastent, sans signe de sous-expansion ni autre facteur d’échec potentiel de l’angioplastie par stent actif (DES). La lésion a été préparée par dilatation avec un ballon non compliant (NC) à haute pression, suivie de l’implantation d’un stent Xience Skypoint™ (Abbott). L’angiographie et l’OCT postprocédure confirment un résultat satisfaisant.

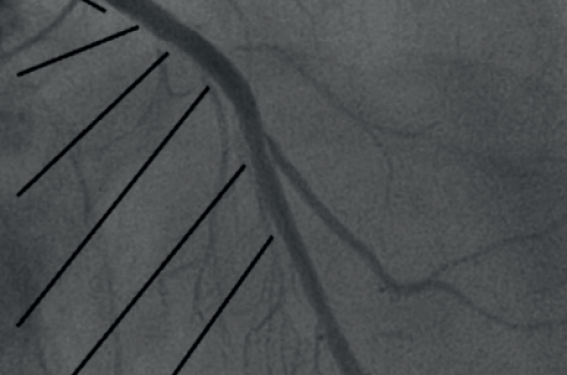

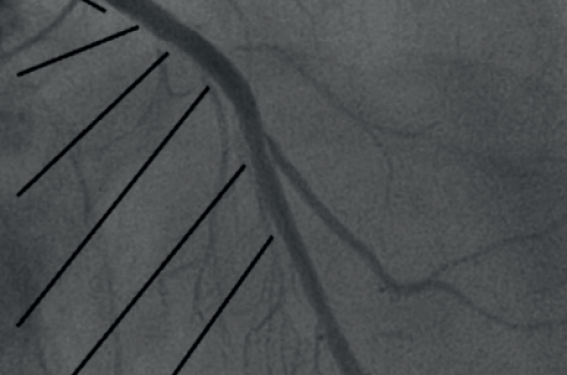

Figure 2. Prise en charge par DCB d’une resténose intrastent actif sous forme d’occlusion totale (type IV), survenue 2 ans après l’implantation. L’imagerie par rehaussement de stent met en évidence une sous-expansion modérée, partiellement corrigée par l’inflation séquentielle de ballons NC à haute pression, suivie d’un ballon modificateur de plaque. La persistance d’un facteur mécanique résiduel dans un vaisseau de petit calibre oriente vers traitement par angioplastie au ballon actif (DCB) après une bonne préparation de la lésion.

A : Occlusion chronique de l’IVA reprise par le réseau droit. B : Rehaussement de stent révélant une sous-expansion modérée. C : Prédilatations successives et étagées avec des ballons NC à forte pression. D : Complément de préparation de la lésion à l’aide un ballon de scoring. E : Application de 2 ballons au paclitaxel SeQuent® Please NEO (BBraun) sur toute la longueur des stents. F : Résultat final satisfaisant en angiographie.

RÉSULTATS DE L’ESSAI REC-CAGEFREE I : l’utilisation du ballon actif dans les lésions de novo

REC-CAGEFREE I(5) est une étude en ouvert, randomisée, de noninfériorité, mené dans 43 sites en Chine, incluant 2 272 patients atteints d’une maladie coronaire de novo non complexe et ayant une indication d’angioplastie. Ils ont été randomisés entre une angioplastie avec un DCB au paclitaxel, Swide (Shenqi Medical, Shanghai, Chine) et une angioplastie avec un DES au sirolimus, Firebird (MicroPort, Shanghai, Chine). Une angioplastie réussie était définie par une sténose résiduelle visuelle < 30 % avec un flux TIMI 3 et sans dissection de type D, E ou F. Le critère d’évaluation principal était un critère composite incluant mor talité cardiovasculaire, infarctus du vaisseau cible et revascularisation de la lésion cible selon une analyse en intention de traiter.

À 24 mois, le critère principal est survenu chez 6,4 % des patients du bras DCB contre 3,4 % du bras DES, la non-infériorité préspécifiée n’étant pas atteinte (figure 3).

Figure 3. Courbes de Kaplan Meier du critère primaire et de ses composants individuels à 24 mois de l’essai REC-CAGEFREE I (d’après Gao C et al.(5)).

En termes de sécurité, il est intéressant de noter qu’aucune occlusion aiguë du vaisseau n’a été observée dans le bras DCB malgré les dissections résiduelles, et une seule (0,1 %) dans le bras DES. Par ailleurs, les résultats en sous-groupes en fonction de la taille de vaisseaux ont montré des différences plus marquées dans les vaisseaux de gros calibre et une non-infériorité sur les petits vaisseaux (≤ 3 mm), confirmant les résultats d’études antérieures sur l’utilisation du DCB dans les vaisseaux de petit calibre (figure 4).

Figure 4. Courbes de Kaplan Meier du critère primaire à 24 mois de l’essai REC-CAGEFREE I en fonction d’une lésion d’un vaisseau de petit calibre ou non I (d’après Gao C et al.(5))

Il est également important de noter que la préparation de la lésion et l’expérience de l’opérateur, qui n’était pas rapportée dans cette étude, est probablement un facteur plus important avec le DCB qu’avec le DES. Par ailleurs, toutes les technologies DCB ne sont pas équivalentes. Les agents utilisés diffèrent, tout comme leur structure amorphe ou cristalline, qui pourrait également jouer un rôle. Une corrélation directe entre la per te tardive de lumière et l’absence de dis sec tion médiale a été suggérée. Une autre théorie plus simple suggère que le barotraumatisme pourrait être un déclencheur d’événements indésirables. Là encore, l’imagerie endocoronaire pourrait permettre d’identifier les lésions et caractéristiques vasculaires prédicteurs d’événements défavorables.

CONCLUSION

• Les recommandations de l’ESC 2024 mettent en avant une approche prudente vis-à-vis des ballons actifs, privilégiant les DES pour la RIS et les lésions de novo. Les recommandations ESC 2024 sur la RIS peuvent sembler un peu rigide au vu des données actuelles. En effet, elles pourraient laisser entendre que les DES sont le seul traitement valable, alors que les DCB restent une alternative, notamment dans les cas complexes où une nouvelle couche de stent n’est pas souhaitable. En réalité, ces deux stratégies sont plutôt complémentaires que concurrentielles et, lorsqu’elles sont choisies en fonction des caractéristiques de la lésion à l’aide de l’imagerie endocoronaire, et des caractéristiques du patient, pourraient permettre d’améliorer les résultats cliniques.

• Concernant les lésions de novo, des essais supplémentaires seront essentiels pour affiner la place du DCB dans la stratégie de revascularisation coronaire. En effet, les résultats de l’étude REC-CAGEFREE I peuvent paraître décevants même si les résultats dans les lésions de petit calibre et l’absence de thrombose aiguë sont plutôt rassurants.

• Avec un marché en pleine expansion, l’avenir des DCB reste prometteur. Toutefois, leur adoption nécessitera des études bien conçues, probablement dans divers scénarios cliniques et anatomiques (haut risque hémorragique, vaisseaux de petit calibre, lésions diffuses, etc.), avec un suivi à long terme pour affiner leur rôle dans la prise en charge des maladies coronaires. Pour le moment, les DES restent la référence dans la majorité des indications selon les recommandations de l’ESC 2024.

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :