Valvulopathies

Publié le 28 fév 2025Lecture 7 min

Sténose mitrale : « la nouvelle » valvulopathie oubliée ?

Thiziri SI MOUSSI(1), Thomas CHOLLET(2), Marina URENA ALCAZAR(3), 1. Hôpital Saint-Joseph, Marseille, 2. CHU Félix Guyon, La Réunion, 3. CHU Bichat, Paris

Les principales causes du rétrécissement mitral (RM) sont le rhumatisme articulaire aigu (RAA) et la dégénérescence valvulaire. Le RAA reste la cause prédominante à l’échelle mondiale, représentant un enjeu majeur de santé publique dans les pays en développement(1). En revanche, dans les pays industrialisés, la prévalence du RM a diminué grâce à la prévention antibiotique(2). Parallèlement, le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation des formes dégénératives de sténose mitrale, caractérisées par des calcifications annulaires mitrales (MAC) s’étendant aux feuillets. Ces deux pathologies affectent majoritairement les femmes. Le rétrécissement mitral est considéré comme significatif lorsque la surface valvulaire est inférieure à 1,5 cm2(3). Dans cet article, nous discutons du RM rhumatismal, dont le diagnostic et la prise en charge sont bien codifiés, et du RM dégénératif, plus complexe à diagnostiquer et à traiter.

Rétrécissement mitral rhumatismal

Diagnostic : échographie transthoracique (ETT) en priorité, échographie transœsophagienne (ETO) si nécessaire

L’atteinte pathognomonique du RAA est représentée par une fusion des commissures mitrales. En l’absence de calcifications majeures, le diagnostic est relativement aisé. Le gold standard est la planimétrie mitrale réalisée en petit axe au niveau de l’entonnoir en ETT (figure 1).

Figure 1. A. Mesure de la PHT en Doppler continu. B. Planimétrie en petit axe d’un RM rhumatismal avec fusion bi-commissurale. C. Petit axe de la valve mitrale, fusion complète de la commissure externe et incomplète de la commissure interne. D. Mesure du gradient moyen en Doppler continu.

D’autres méthodes, telles que la PHT (temps de demi-pression) ou la surface par équation de continuité, sont possibles sous certaines conditions. La PHT (surface = 220/PHT en cm2) est utilisée chez les patients jeunes, en rythme sinusal, et en l’absence de dysfonction diastolique. La présence d’une insuffisance mitrale ou aortique rend l’équation de continuité non utilisable.

Le gradient mitral est une mesure importante mais influencée par de nombreux facteurs, notamment : fréquence cardiaque (la tachycardie majore le gradient), rythme et débit cardiaque, et insuffisance mitrale associée(3). L’ETT permet également d’évaluer le retentissement du RM sur l’oreillette gauche, les cavités droites et les pressions pulmonaires, et la recherche de valvulopathies associées.

L’intérêt de l’ETO

L’ETO n’est pas systématique mais peut être utile pour réaliser une planimétrie 3D en cas d’échogénicité moyenne en ETT (reconstructions en multiplans pour s’assurer que la mesure s’effectue au niveau de l’entonnoir) (figure 2). Elle peut confirmer une forme favorable à la CMP (les calcifications étant souvent surestimées en ETT si le gain est élevé), évaluer la fuite mitrale associée et éliminer un thrombus de l’oreillette gauche ou de l’auricule gauche avant une CMP.

Figure 2. Reconstruction 3D en ETO. RM rhumatismal : bonne indication de CMP (fusion bi-commissurale, absence de calcification).

L’échographie d’effort

Elle est utile pour démasquer les faux asymptomatiques, ainsi qu’en cas de discordance entre la sévérité du RM et la dyspnée. Les recommandations européennes de 2021 ne précisent pas de seuils pour le gradient mitral et les PAPS à l’effort. En revanche, les recommandations américaines de 2009 suggèrent une intervention par CMP pour un RM asymptomatique en présence d’un gradient > 15 mmHg et d’une PAPs > 60 mmHg à l’effort. Ces recommandations doivent toutefois être appliquées avec précaution, en raison de leur faible niveau de preuve(4).

Prise en charge

La décision du traitement curatif est collégiale, et tient compte du terrain, de l’atteinte valvulaire et de la présence ou non d’autres valvulopathies.

La CMP reste le traitement de première intention (grade I-B) en cas de RM serré symptomatique, en l’absence d’autre indication chirurgicale (coronaire ou valvulaire), d’une contre-indication (tableau 1) et avec des critères anatomiques favorables(3).

Comment confirmer une forme favorable à une CMP ?

La forme anatomique idéale inclut une valve avec fusion bicommissurale, des feuillets souples, et un appareil sous-valvulaire mobile et non ou peu calcifié. Les scores de Cormier (tableau 2) et/ou de Wilkins sont particulièrement utiles dans les formes intermédiaires. Une valve avec un score Cormier de 1-2 et un score Wilkins < 8 est considérée comme favorable.

L’évaluation échographique détaillée est cruciale pour orienter le traitement curatif.

Cependant, la présence de critères cliniques défavorables (patient âgé, antécédent de commissurotomie, NYHA IV, ACFA permanente, HTAP sévère) oriente vers une stratégie chirurgicale, nécessitant une discussion au cas par cas en Heart Team(5). L’algorithme de prise en charge est résumé dans la figure 3.

Figure 3. Prise en charge du RM rhumatismal serré symptomatique. Retrouvez l’arbre décisionnel détaillé sur http://enc.cardiologue.fr

La commissurotomie mitrale percutanée (CMP) en pratique

Elle s’effectue par un abord veineux fémoral échoguidé (12 F +/- preclosing), avec une ponction transseptale, suivie d’une dilatation progressive au ballon d’Inoue (taille 26, 28 ou 30 mm, adaptés à la taille du patient). Le guidage se fait sous ETT avec anesthésie locale ou sous ETO avec anesthésie générale, selon les équipes. Les critères de succès sont : une ouverture commissurale avec une surface > 1,5 cm2 et une insuffisance mitrale < 2/4. La chirurgie (plastie ou remplacement) est recommandée en cas de RM significatif (< 1,5 cm2) symptomatique, si la CMP est contre-indiquée ou en cas de forme défavorable (grade I-C).

Rétrécissement mitral dégénératif

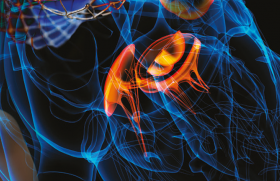

Le rétrécissement mitral (RM) dégénératif (figure 4) est lié à une restriction des mouvements valvulaires en rapport avec des calcifications de l’anneau (MAC : mitral annular calcifications) s’étendant aux feuillets. Cela entraîne une réduction de la surface mitrale, sans fusion commissurale (figure 4). Cette valvulopathie est plus fréquente chez les personnes âgées et les patients avec insuffisance rénale chronique, et elle est associée à de multiples facteurs de risque cardiovasculaires. Retrouvée chez un peu moins de 10 % des patients avec indication de TAVI, cette valvulopathie est souvent traitée médicalement, malgré son caractère pronostique sur la mortalité à 1 an.

Figure 4. A. Image petit axe d’un RM dégénératif avec calcification importante de l’anneau postérieur sans fusion commissurale. B. Image de scanner avec calcification annulaire étendue MAC sévère.

L’appréciation de la sévérité est difficile : en raison des calcifications, la planimétrie est complexe, même en ETO. L’anatomie de l’orifice mitral est souvent tubulaire (contrairement à la forme en entonnoir observée dans le RM rhumatismal), avec une obstruction située près de l’anneau (et non à l’extrémité des feuillets). Les critères échographiques classiques (PHT, gradient) sont peu fiables dans ce contexte, en raison du terrain (dysfonction diastolique, hypertension artérielle, association à d’autres valvulopathies). Toutefois, le gradient transmitral conserve une valeur pronostique avérée, avec un pronostic d’autant plus sombre que le gradient est élevé. Le calcul de la surface par équation de continuité reste utilisable en l’absence d’une insuffisance mitrale ou d’une insuffisance aortique associée, et de préférence en rythme sinusal. Cependant, l’atteinte valvulaire dans le RM dégénératif est souvent mixte, sténosante et fuyante, et fréquemment associée à une ACFA.

L’évaluation globale du patient est essentielle

Il s’agit souvent de sujets âgés, avec de nombreuses comorbidités. Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a pas de futilité thérapeutique dans la prise en charge du RM. Dans tous les cas, la mortalité reste élevée, qu’il y ait ou non une prise en charge thérapeutique.

La prise en charge : une impasse thérapeutique ?

La commissurotomie percutanée est contre-indiquée en l’absence de fusion commissurale. La chirurgie conventionnelle est souvent complexe en raison du terrain fragile des patients et de la présence de calcifications annulaires mitrales importantes, qui exposent au risque de rupture de l’anneau mitral ou de fuite périprothétique. Le remplacement valvulaire mitral percutané (TMVR) par une prothèse de TAVI (expansible par ballonnet) en position mitrale (valve-in-MAC) peut être envisagé. Cependant, l’éligibilité pour un TMVR valve-in-MAC est souvent limitée par le risque d’obstruction de la chambre de chasse, de migration de prothèse, et le résultat final peut être grevé par des fuites paraprothétiques(6). Une stratégie hybride (implantation chirurgicale par voie transatriale de la prothèse SAPIEN 3), avec fixation de la prothèse par des sutures, résection du feuillet antérieur, et prévention des fuites paraprothétique est séduisante. Aucune des prothèses dédiées à la valve mitrale actuellement commercialisées ou disponibles dans le cadre d’essais cliniques (Tendyne, Evoque, Intrepid...) n’a d’indication pour la sténose mitrale isolée. Dans tous les cas, la mortalité reste élevée, même en cas de succès de la procédure, en raison de la fragilité de cette population âgée, comorbide et à haut risque cardiovasculaire (mortalité de 26 et 38 % à 1 an par voie percutanée et transatriale respectivement dans l’essai MITRAL).

EN PRATIQUE

• Le RM rhumatismal est devenu rare en France métropolitaine et en Europe, et son diagnostic est relativement simple grâce à l’ETT. Le traitement de première intention est la commissurotomie mitrale percutanée, mais le recours à la chirurgie peut être nécessaire.

• En revanche, le RM dégénératif est en augmentation constante, et l’évaluation de sa sévérité reste complexe. Le traitement est généralement conservateur, en raison du profil de fragilité des patients et d’un pronostic sombre, même avec un traitement curatif de la valvulopathie. Des études complémentaires sont indispensables pour mieux comprendre la physiopathologie de cette pathologie, son lien avec le risque cardiovasculaire, et mieux sélectionner les patients susceptibles de bénéficier d’une intervention curative.

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :